关于中国画写意人物现状的思考

一一安徽省首届写意人物画邀请展筹备座谈会上的发言

李 雷

最近,原中央美术学院院长靳尚谊在中央美院2024届毕业生作品展览上,对中国画写意人物创作的现状提出了尖锐的批评和忧虑,使我们不得不进行认真的思考。在这里,我也想就写意人物画的问题谈谈自己的一点认识。

近二十年来,为什么全国中国画作品展览中一直都是工笔占主导,为什么中国画作品中少有写意人物画的精品呈现,我认为是与社会的现实有着密切的关联。

现在整个社会都弥漫着浮躁的气息,在急功近利一切向钱看的大环境下,人们很少能潜下心来读书研学,同时全国展览的评选机制也出现了问题,重制作轻写意风行。社会盛行的所谓“国展班”等等培训机构,更使一些青年中国画作者把宝贵的时间和精力用在了把握评委的好恶上,用在了如何借助数字技术来进行创作上,用在了一幅作品的反反复复的制作上,也用在了计算入选全国展加入中国美协的分值上。因此,许多年来写意人物画创作总是难见成效,这就不足为奇了。

大家都知道,一件好的写意人物画作品,它需要作者有高超的造型能力,较高的文化素养和追求意境美、诗意美的写意精神。从五代的石恪,宋代的梁楷,明代的吴伟,清代的黄慎、任伯年等,一直到二十世纪的徐悲鸿、蒋兆和、方增先、周思聪等等艺术家,以及在座的王涛、刘筱元、方贤道等先生,哪个不是以几十年的写意探索,几十年的文化积淀,才达到如此高的艺术成就。

笔墨的“技”是循序渐进的过程,不是一朝一夕就可以解决的问题。通过“技”的修练和实践,可以体悟到更深层次的智慧和精神境界,这个智慧和境界其实也就是“道”。虽然技是表象的,但透过技可以显示出道的深刻内涵。有道是“道以技显,技以道进”,只有升华出“技道合一”的境界,才能创作出优秀的作品来。因此,当代许多青年画家在大学本科以及研究生的几年,想要达到“技和道”的高度也是非常困难的,更何况要达到“技道合一”呢?

另外,还有一个不可忽视的问题就是早些年国家画院要扩大画院规模,把许多美术院校、美协、画院的优秀的教授、画家调进北京,这里也不乏优秀的写意人物画家。这事必也对大学以及地方的写意人物教学和创作带来一定的影响。这些艺术家虽然调到了北京,但是脱离了他原有的生活基地和创作环境,反而创作不出优秀的作品了,这种情况不得不使人反思,是不是必须要把这些优秀的艺术家集中管理呢。

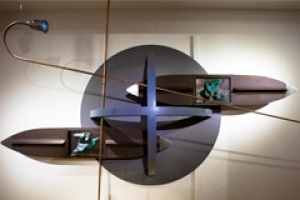

继承发扬中国画的写意精神,呼唤中国画写意精神的回归和艺术评论的正本清源,不仅仅是要依靠美术院校、专业创作机构的艺术家以及每年毕业大量的美术生,更需要当今社会一大批热爱中国传统文化,坚守写意人物画创作的新文艺群体艺术家努力探索和企业家的关怀支持。此次五艺堂艺术馆策划组织了《安徽省首届写意人物画邀请展》便是诠释了发扬中华传统文化,继承中国画写意精神的一个先例和创举。

我们相信,有各位艺术家努力和社会各界的关爱支持,安徽省的写意人物画创作必将走上一个新的台阶,展现出更加精彩纷呈的未来,谢谢。

浅谈安徽的写意精神

李 雷

在《安徽省首届写意人物画邀请展》学术座谈会上,文艺学博士、历史学博士后刘墨先生提出了一个问題,即“什么才是安徽的写意精神”。原安徽省书画院院長、著名人物画家王涛在发言中则强调了“要发扬安徽人的內敛”。我认为,這种“內敛”其实就是安徽的写意精神。

安徽的地理,由长江、淮河揽腰把它分割成淮河以北、长江以南和江淮之间。淮北大地浸润在大汉文化博大雄浑的汉风之中,造就了淮北朴实的民风和豪放的大写意画风;传统吳越文化地域中的皖南,山清水秀、人傑地灵,孕育了像渐江、石涛以及梅清等绘画大家;而江淮之间的丰茂大地则深受楚文化的洗礼,有着积极向上進取、崇尚自由和富于激情的浓厚特点。汉文化、吳越文化以及楚文化汇聚融合成了安徽独特的文化现象,进而形成了安徽特有的文化品格,也形成了安徽独有的写意精神和审美取向,既:內敛、低调、含蓄、傲骨而不張扬。秉持一种既务实又豁达的态度,发扬安徽人积极向上、乐观进取的精神风貌,追求作品的文化內涵,坚持守正创新和形而上的艺术探索。

此次《安徽省首届写意人物画邀请展》参展的十二位艺术家,他們带着自己的精品力作默默地展献給合肥乃至全省的观众,意在给大家带来视觉盛宴和互动共鸣。正如参展艺术家何南燕所說:“我把我的作品交給社会,交给更多的观众,其他都不重要了。”诚然,这也道出了十二位参展艺术家共同的心声和願景。